將藏品融於生活

廣州博物館文創企劃

Derivative Product Project of Guangzhou Museum

CLIENT : 廣州博物館 Guangzhou Museum

PROJECT SERVICE : Product Design

將藏品融於生活。

這是受廣州博物館委託的項目,為其打造代表其館藏特色的文創產品,探索其開拓附屬商品領域的新可能。從一開始,我們就抱著「將藏品融於生活」的想法去實施這個企劃,將原本高高在上放在展櫃內的藏品用一種新的形式,重新歸於日常生活當中,與人們不再有距離,雅俗共賞,發揮出它們在這個時代的新能量。經過與館方的溝通,我們選取了「廣彩」、「通草畫」、「象牙雕」這三樣彼此大不相同但又具代表性的物品作為設計的原點。

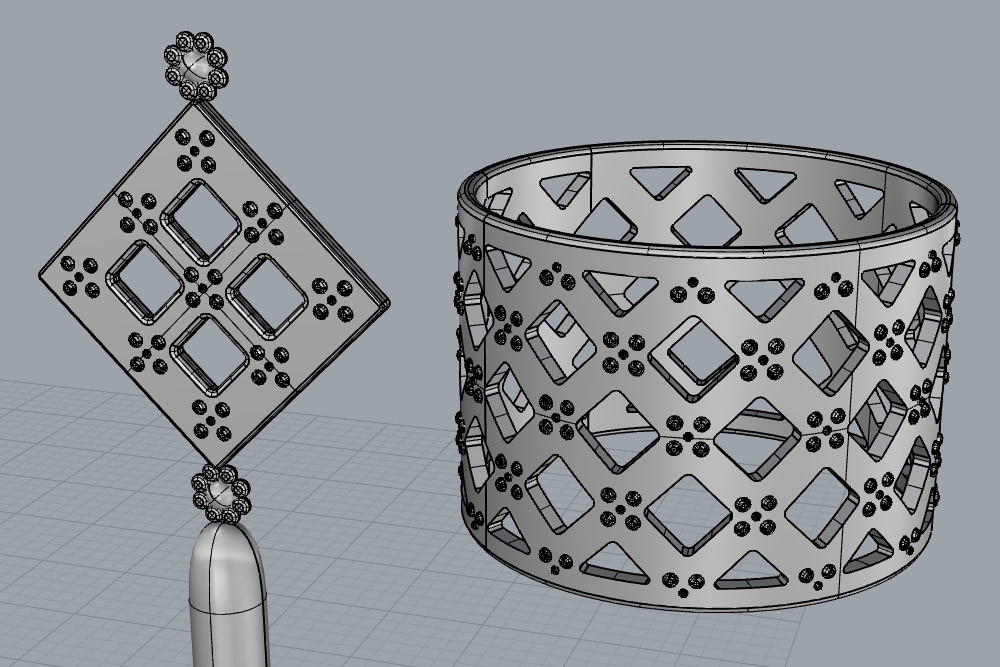

廣彩·粵飾

外銷瓷是19世紀廣州東西貿易中的高級定制商品,反應當時社會上層貴族的風尚與品味,大量的私人定制訂單體現了西方對中國美的推崇與追捧。如今,東方瓷器仍常被各大時尚品牌用作設計元素,它的美永不落伍。

原形: 廣彩鏤雕果籃

產於清乾隆約1780年,器壁及邊沿飾以鏤空格子,格子相交處有飾琺瑯彩的淺浮雕花卉。該器可能是為瑞典的貴族馮羅森定制,它是仿當時的邁森窯的產品。

從貴族定制到博物館玻璃箱中被圍觀的珍品通過再設計延伸至陶瓷飾品,結合鏤雕元素製作的陶瓷件與金屬及飾品水晶,再現果籃的素雅與華麗,把這件原來收於居室的珍品「戴」出家門,讓廣彩的美重新流行於城市每一角落。

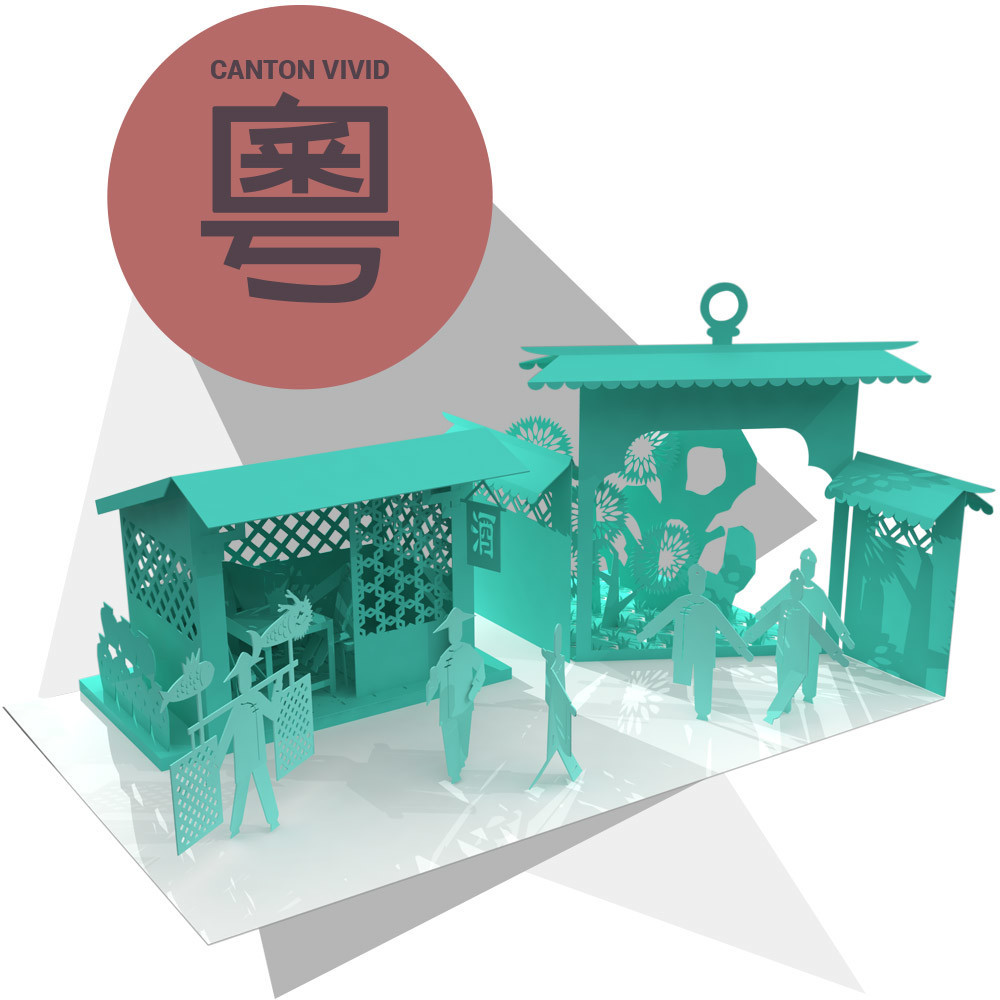

粵然紙上

通草畫這一獨特產物是19世紀西方人遠渡從廣州重洋帶回家中、以記錄其時本土地方風情、人文風貌的繪本,可謂是從方方面面不同視覺去展現這個城市的明信片。

原形: 通草畫

乾隆二十二年,指定廣州為唯一對外通商口岸,這裡成為中外貿易,文化交流的重要場所。18、19世紀,先後有不少西方畫家來到廣州作畫,令當時的職業畫師受到影響。這些掌握了西方繪畫技法又熟悉本地風土人情的廣州畫師,專畫符合西方人口味的畫銷往海外,成為當時中國的明信片,記錄中國當時的社會民情,自然資源。

立體明信片,通草民風,古事今說。

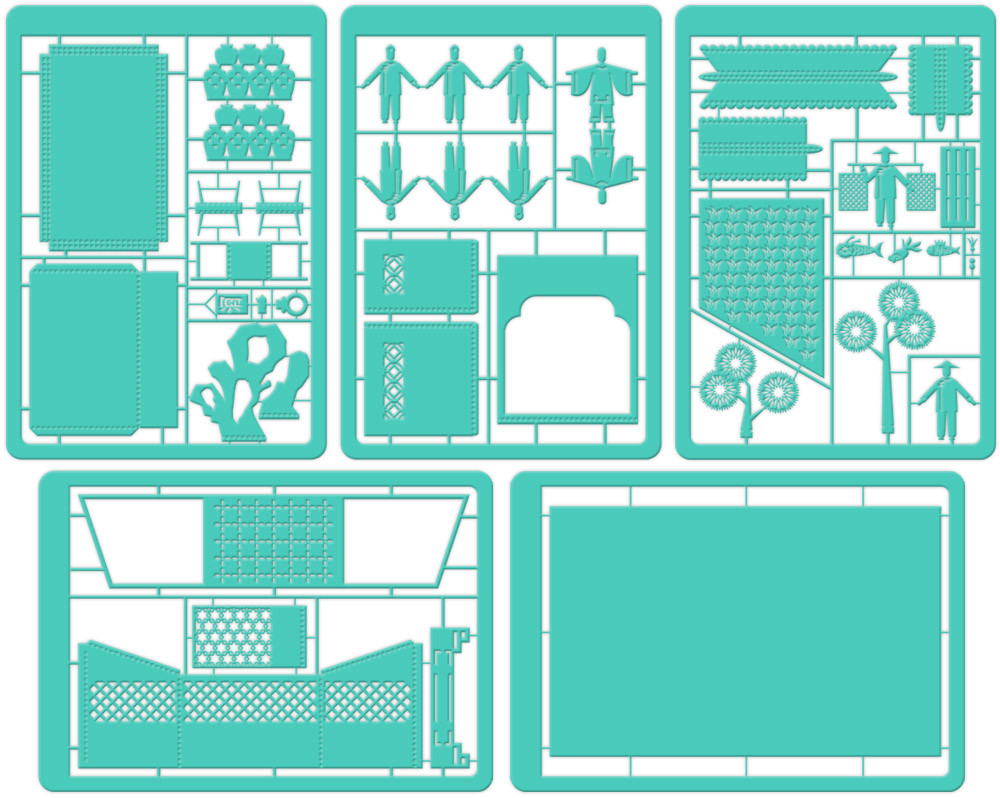

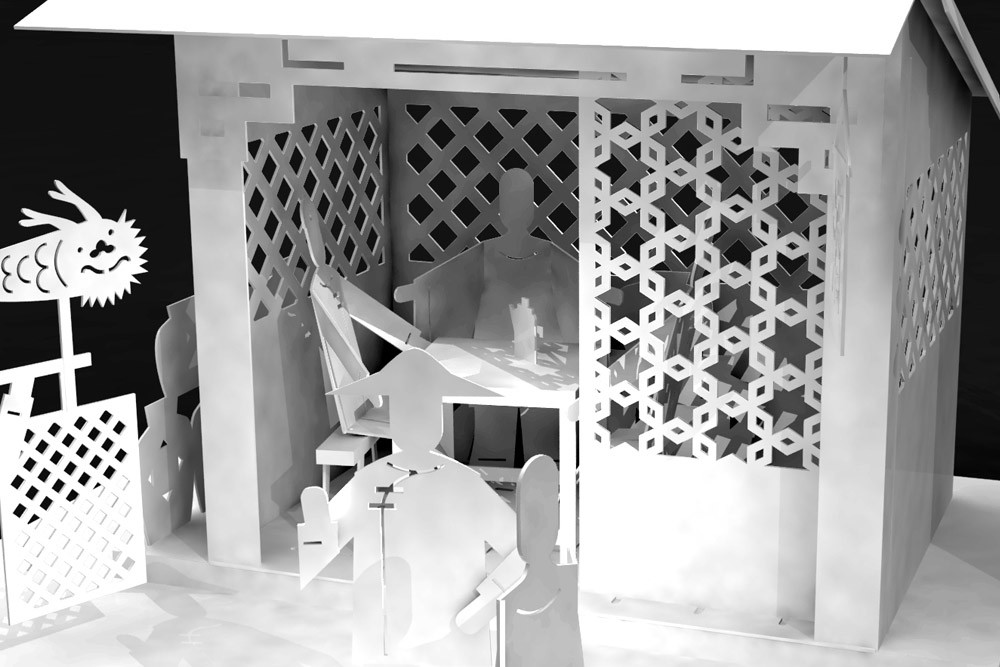

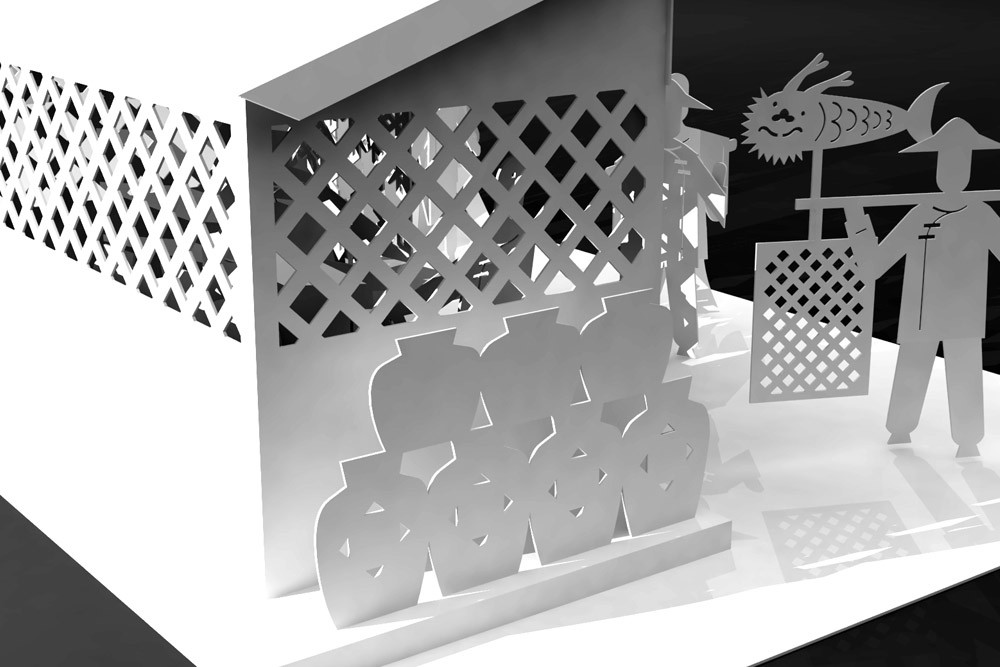

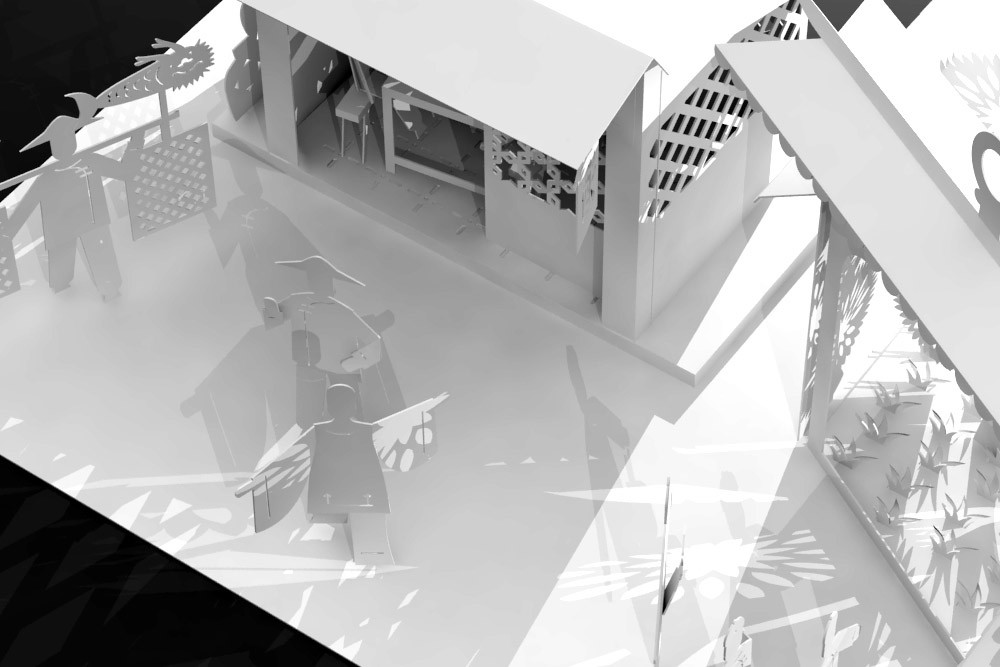

百年之後的今天,我們仍能從這一幅幅場景之中,感受到那個獨特的時代背景之下,這個城市的活力和可愛。我們從這些通草畫當中選取具有代表性的素材,通過簡單的pop up讓這些生動的場景再度「活起來」,延續廣州歷史名片的象征,將這個城市獨有的幽默基因盡情綻放。

紙雕微縮場景,把廣州城收藏於家中。

無論是本土情懷人士還是外地觀光客,當中帶著濃厚人文興趣的來客將會是博物館附屬商品的消費主力軍。相比一般的紀念式購買,他們會帶著往深一層去細味文化的意欲。

換上現代的手法去呈現通草畫中的情景,並以激光紙雕來製作,看似柔弱的材料能加倍襯托出造型的細膩,反而比一般的塑料模型更能承托出價值感。而且這種嬌柔的美感才帶出箇中的矜貴,正正對了骨灰級客人的口味。隨着系列延伸,我們會帶著"最终可以組出一座城"的目標發展,讓客人把完整「廣州城」收藏于家中。

去凡塵

因貿易地而聚集最頂尖的民間手工藝品,印證廣州自古以來消費品貿易中心的地位。要將在館藏中精美絕倫的「貢品」轉化為能被大眾消費的產品,把玻璃箱中的「絕代芳華」延滲至現代生活的細處,這又會產生一種怎樣的新景象?

原形: 象牙套球

清代因商貿需求,民間藝人仿自石雕,創造鏤空雕花、專門用作觀賞的象牙球。這種象牙球交錯重疊,玲瓏精緻,表面刻鏤著各式浮雕花紋。球體從外到裡,由大小數層空心球連續套成。象牙球里外每一套球均雕鏤著精美繁複的紋飾,有百花、龍鳳及山水人物等數種。到清乾隆時期,有了更大發展。起初廣州牙雕藝人借鑒石獅口中含珠的鏤雕形式,經過細心的設計與鑽研,並加以大膽的想像和巧妙的手藝,用象牙材料創作了球內套球的新花色。象牙球從開始的1層,至清乾隆時期發展到14層,廣州牙雕藝人在牙球製作上多有創獲,套球可達數十層。乾隆時套球已達十多層,玲瓏剔透,巧奪天工。

不染凡塵。

象牙有高潔,崇高的象徵,在傳統印象中象牙代表不染凡塵。如今雖然不再提倡以象牙製作工藝品,但我們可以運用新材料、透過設計手法把這種追求潔淨的韻味繼續展現在生活當中。我們發現把天然手工皂的觀感正好與象牙相仿,遂將之雕琢成象牙套球的造型,表面滿布的寶相花是魏晉南北朝以來伴隨佛教盛行的流行圖案,讓簡單的洗漱體驗也變得無比昇華。